| 2019年4月23日 |

| 1.音楽の始まり |

音楽がいつ頃から始ったか?

人類の歴史はアフリカから始っているが、音楽と言えるかどうか分らないが、人間が歌うように唸るようなものはやはりアフリカから始りギリシャへと伝わってきた。紀元前4世紀頃である。

それらは宗教的な意味合いを帯びて、神に祈るような、お経のようなものだった。 当然楽譜は無く、メロディーは人から人への伝承で、記録としては残っていないが、ものによってはある地方に残っているかも知れない。

その後、西暦の始る頃にはローマに伝わり、さらに宗教色が濃くなった。 9世紀から10世紀にかけてはグレゴリオ聖歌として、ヨーロッパ一帯に広い勢力を持っていたローマ帝国全土に広がった。 なお、アジアについてはヨーロッパよりも早くから文明が進んでおり音楽らしいものもあったであろうが、ここでは洋楽の話にする。

この頃には、経典の横に音の高低を示すような印が付けられてきて、それが進歩して楽譜の素になったようだ。

|

|

|

|

|

| 2.正弦波形 |

ここで、音について考えると、一つの高さの音の波は正弦波形で表される。 その振動する数が周波数だが、それが変わると高さが変わって感じる。

基準となるのはA(ハ長調ならラの音)の音で、440Hzと決まっている。

これはラジオの時報の最後の音です。

式で書くと y=sin(440・2πt)となり、見慣れている人はも多いだろう。

ちなみに、正弦波形は波形の中でも最もシンプルな波形の一つ。

実際の楽器でA(ラ)の音を出すと、こんなにシンプルな波形では無く高調波や他の波も入り複雑な波形になっていますが、これが各楽器の特徴となります(他の音でも同じ)。

ここではシンプルな正弦波と考えます。

そして、この周波数が2倍違うと、聞いていて高さこそ違え同じ音というか違和感なく聞こえる。 440Hzの2倍なら880Hzであるが、この2倍違う幅を1オクターブと言う。

ここで、なんとなく、1オクターブの幅は880-440=440だと思ってしまいそうですが、2倍違うのが1オクターブなので、

440Hzの1オクターブ上は880Hz、差は440

その1オクターブ上は1760Hz、差は880

逆に下は220Hzとなり、差は220、

差で考えてはいけません。 あくまでも乗算です。 指数関数になります。

この後で1オクターブを何段階かに分けて音律が作られるのですが、その際もこのことが必要です。

さて、音ですが

基準の正弦波に対して、ある周波数の音を重ねると綺麗に調和して聞こえます。 和音の元ですね。

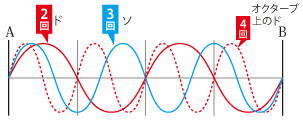

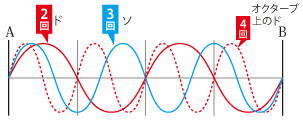

ネットからですが、赤い太い線を基本(ド)として、赤い点線は1オクターブ高い音です。 基本波のπ、2πで重なり合っています。 これで心地よく聞けるようです。

そして、空色の線は1.5倍の周波数でソの音に相当しますが、これも2π、4πの所で重なっています。 ですから、ソの音もドの音と同時にならして心地よく聞こえるのです。

ということから、2つや3つの音を同時にならして心地よく聞ける音が分ってきました。 と言うのは嘘で、逆です、心地よい音を周波数で調べたら、この様なことが分ったと言う事でしょう。

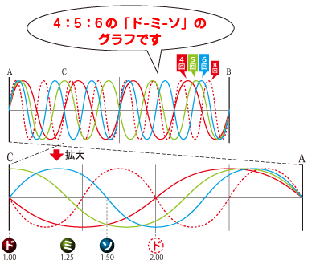

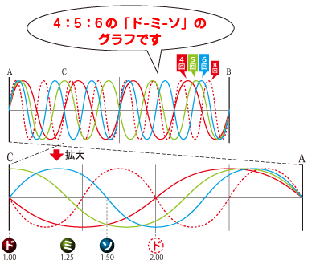

このように色々な、綺麗に響く組み合わせを書いてありますが、私にはこれ以上分らないのでこれぐらいにしますが、

綺麗に響き合う周波数と、汚く聞こえる周波数があると言う事です。

|

|

|

|

|

| 3. 音律のはじまり、 ピタゴラス音律 |

ピアノの鍵盤を見ると、1オクターブに白い鍵盤が、7つ、黒い鍵盤が5つあり、合計12個の鍵盤があります。 このように音の高さをの並びを音律といいうが、始めて音律を考え出したのが、かの有名な数学者ピタゴラスの一派だそうです。

昔々、まだまだ音楽の理論が無い紀元前500年頃、一本の弦の真ん中を押さえると(半分の長さ)、音の高さが上がるが、元の音と似た性質である。 これを1オクターブと名付けた。 現在で言えば、周波数が倍になるのが1オクターブである。

この1オクターブの間を幾つかに分けなければ演奏が出来ないが、分ける方法を数学的に考えました。 分けたものが音律です。

弦の2/3の長さで鳴らすと元の音(1番目の音)と良い協和をする。

そこで、これを2番目の音と決めた。 1番目の音をドとすると、2番目の音はソに相当する(これらの音の間は5度の差があり(ドレミファソの5つ、、完全5度と呼ぶ)。

3番目の音は、2番目の音の2/3の長さにする(この音は1オクターブを超えた音になるので、1オクターブ低い音とする)。それはレになり、ソとは完全4度の隔たりがある。

以下、同様に2/3の長さで新しい音を作って行くと、1オクターブで12個の音が出来る。

いわゆる、ド、ド#、レ、レ#、ミ、ファ、ファ#、ソ、ソ#、ラ、ラ#、シの12個である。 ピアノの鍵盤の白黒全てであるが、音に関しては現在の調律法と少し異なる。

そして、さらに行うと一回りした ド が出てくるが、これが、一番目の音の1オクターブの音と少し異なっている。

これは、1/2の1オクターブと、2/3で割っていっているものが合うわけがないので、数学的に仕方が無いのであり、このズレをピタゴラスコンマと言う。

これがピタゴラス音律の欠点です。 ずれて汚く聞こえるところがある。

しかし、基本的に2/3の音の響きが綺麗なことから始っているので、完全5度の和音はとても綺麗である。

1オクターブ以上は、オクターブでズレを修正するので、オクターブが上がるごとに誤差が増えることは無い。 ズレはオクターブの中だけで治めているそうです。

この、ピタゴラス音律の12個が、現在用いられている平均律の12個の音律の元になっているが、次項で平均律を書きます。

|

|

|

|

|

| 4. 平均律 |

1オクターブをピタゴラス音律のように分けると、問題があったのでいろいろな音律が考えられました。

しかし、現在広く使われているのが平均律(12平均律)です。

これは、シンプルに1オクターブを均等に12に分割するものです。

簡単です、と思ったのですが、

私のギターです。

ギターのフレット(金属の棒)は、平均律に合わせて作られています。

そこで、ギターの胴と合っているフレットが弦の長さの半分で、1オクターブ高い音が出るのですが、それでは、そこから左を12に均等に割れば、平均律かと思ったのですが、幅が違う。

左が広く、右が狭くなっている。

正弦波の所で述べたように、音は乗算です。足し算では無いので、均等と思って単純に12で割れば良いのでは無いのです。

1オクターブ(2倍の周波数)を12に均等に割るには、分割した一遍(半音)を12回掛けると2に成るような値が必要です。

この値が半音になるのですが、それは2の12乗根となります。 √2は2乗したら2になりますが、12乗したら2になる値です。 このパソコンでは式を書けないけれど、音楽の本を見たら書いてある。 違う言い方をしたら2の1/12乗です。

2の1/12乗を足してゆくのではなくて、掛けてゆくので、対数となり、ギターのフレットも対数的な幅の変わり方をしているし、グランドピアノも上から見ると対数的なカーブだ。 最も同じ弦の太さではピアノの奥行きは6mを越すそうなので、低音ほど弦を太くして長さを抑えている。ギターでも同じです。

という計算で、平均律が出来ました。

これでピタゴラス音律と異なり、何オクターブにわたってどこでも、各音の間隔が同じになり、どこからでもドレミを始めることができ、転調しても不自然ではなくなります。 複雑な音楽に対応できる、これが利点です。

が、音の共鳴など綺麗な音を求めての音律では無く、数学的に割っただけなので、和音に少し濁りが出てきます。 これが平均律の欠点ですが、僅かな濁りよりもずっと利点が大きい事があり、現在ではこれが主流です。

音の高さの小さな単位にセントというものがあります。 これは1オクターブを1200セントと決めてあります。

平均律では半音は100セントになり、ド、ド#の半音でも、ミ、ファの半音でも等しく100セントの差です。

これが、ピタゴラス音律では113セントだったり、90セントだったり場所によって異なります。

現在ピアノの調律では規定の音の2セントずれぐらいまで正確に調律しているようで、半音が100ですからいかに僅かな差を聞き分けて調律しているかです。 驚きの技ですが、音の高さの比較というよりも、ずれた時に生じるうなり(画像ではモアレ)を聞いて調律しているようです。

|

|

|

|

| 2019/5 |

| 5. ア・カペラの時代 |

アカペラ、アカペラとか聞いたことがあるのですが、これはア・カペラ、で英語では、 at charchの意味だそうで、教会音楽ですね。

教会

先日火災があった、パリのノートルダム大聖堂

このような中で歌われていた、教会音楽。

緩やかなメロディーだけが歌われていたのですが、終わりに装飾がついてきたり少しずつ進化してきました。

そして、低音がずっと流れていて、さらにメロディーも2重、3重の和音のようになり、教会の高い天井の中で荘厳な響きとなって、人々の心に深い神の存在を染み透らせていったのでしょう。

このパリのノートルダム大聖堂は、日本では平清盛の時代です。 多分、その頃、雅楽もあり、優雅な宮廷貴族たちが、平家の公達なども音楽に合わせて舞っていたのではないでしょうか。

パリは当時すでに芸術的、知的創造の源泉であったようで、ノートルダム楽派が、古芸術と呼ばれるものから新芸術 Art Novaと呼ばれるものを作っていったようです。

一方、教会音楽以外の場所でも、現在の音楽に通じるような、軽い感じの音楽がマショーによって作られています。 シャンソンです。 シャンソンは英語ではsongなので、今私たちが思っている、フランスのシャンソンではなく、単なる歌だと思ってください。

、

|

|

|

|

| 2019年6月 |

| 6. チェンバロ |

チェンバロを見せて頂く機会がありました。

チェンバロはピアノの前身とも言われていますが、

こういう形です。

ハープシコードとかクラヴサンも同じ物で、ドイツ語、英語、フランス語の違いです。

鍵盤があります。 ピアノは弦をハンマーで叩いて音を出しますが、これは爪を引っかけて音を出す。 そのためか音はとても澄んでいて綺麗です。

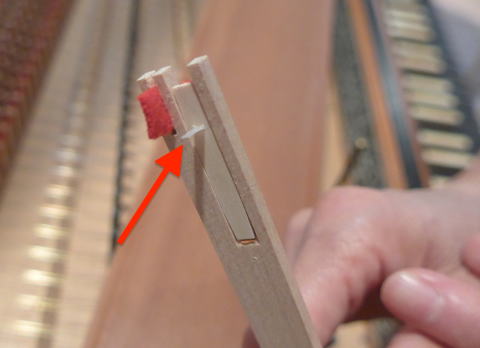

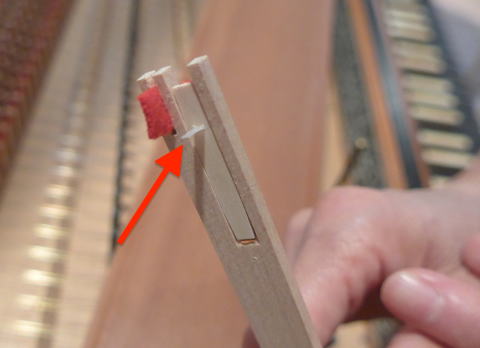

弦の傍に沢山並んでいるのが、ジャックと呼ばれる木の棒。 これに爪が付いていて、鍵盤を弾くとジャックが上下して爪が弦を引っかけて鳴るそうです。

ジャックを外して貰いました。 薄いプラスティックの板が弦を弾く爪です。

これが上がる時に弦を引っかけて音を出し、下がる時には逃げるようになっていて、弦に当らない。

綺麗に弦が張られています。 低音弦は巻き線では無いので長い。

弦の長さを決めるブリッジの堤防が見えています。

ブリッジの堤防は平均律で述べたように指数関数の綺麗なカーブを描いています。 そして、この様なところにも綺麗な彩色がなされています。

弦の張りを調整、すなわち調弦をするネジです。

鍵盤は上下2段になっていて、上の鍵盤は奥に押し込んだりできますが、何のためか良く理解できませんでした。

しかし、弦にフェルトを当てて響きを押さえて、ピジカートのような音にしたり、弦の長さを半分にして一オクターブ高い音にしたり出来るそうで、思ったよりいろいろな音が出せると思いました。

先生が演奏して下さいました。

つなわたり、タンブーラン、バッハのプレリュートなどで、聞いたことがある曲も何曲か有りましたが、総じてチェンバロの曲は音がアルペジオのように上がったり下がったり鳴りっぱなで、ゆったり流れるようなメロディーは無かったように感じました。

チェンバロの所為か、当時の楽曲の特徴なのかよく分りませんが、長い曲で常に指を動かしっぱなしなのは、演奏はきついだろうなと思いました。

実は

こんなに沢山で見学に行ったので、チェンバロの全体写真を撮ることが出来ませんでした。

かろうじて全体に近いのがこの写真。

綺麗に彩色されたのが分ると思いますが、チェンバロはイタリア家具のように装飾することで生き延びてきたという側面もあるようです。

チェンバロの最大の欠点は小さな音を出せないことです。 ささやくようなピアニシモが弾けない。 また大きなフォルテシモも出ない。

そこで、出現したのが、ピアニシモもフォルテシモも弾ける楽器、それが 「ピアノフォルテ・チェンバロ」 です。

そうなんです。 長ったらしい名前なので後にピアノと呼ばれるようになったのです。

そこで、最後に比較のためにピアノで、月光、ベートーベンですね、を弾いて下さいました。

チェンバロの後からピアノを聞くと音が違う、音が濁ったように聞こえます。 それぐらいチェンバロの音は澄んでいて綺麗なのです。

でもピアノはダイナミックで迫力があり、しかも優しい音色もする。 だからチェンバロからピアノに移ったのですが、チェンバロも細々と生き残っています。

目を閉じてチェンバロの演奏を聴くと、まるでフランスの宮殿で自分が貴族になったかのような気分になったのでした。

、 |

|

|

|

| 2019年7月 |

| 7. ダンス、オペラ |

15世紀頃、ヨーロッパの王侯貴族は音楽に合わせて踊っていました。

有名なルイ14世、太陽王と呼ばれていましたが、イタリアから持ち込まれたバレイに魅せられ、踊っていたというよりも、完全な舞踏家のレベルで政治の実権は母親達が握っていて、踊るしか仕方が無かったのだろう。

ルイ14世 胸の太陽をあしらった絵があるが、太陽神に扮して踊ったことから「太陽王」と言われるようになったそうで、太陽の様な力のある政治をしたからだとばかり思っていたが、違うようだ。

しかしその後、絶大な治世を行いフランス最長の在任期間の王となり、本当の太陽王になったのかも。

後年、バイエルンのルードビッヒII世が狂信的にこの王を慕ったことも有名です。 おっと、音楽から離れてしまった。

当時の踊りはクーラントやメヌエットなどで、しなやかな足裁きで、優雅にかつ素早く動き回るようです。 楽譜のような、踊りの譜面?もあったようです。

一方、芝居的なものから、台詞に伴奏や節を付けたようなオペラが現れてきました。 歌手は抜群の歌唱力と劇的な感情とで、人々に感銘を与える。

そして長いものは8時間の公演もあったようですが、舞台の切り替えに数時間かかったり、その間に観客は食事をしたりと、さらに、休憩、お茶などの時間もあったのかも知れません。

イタリアから来ているのでイタリア語でしたが、バッハのマタイ受難曲などはドイツ語です。

ウイーンのシュタット・オーパ(オペラ座)に行ったことがありますが、まともな席はそれなりの価格がするのですが、一番上の階の立ち見席は100円ぐらいでオペラを見られます。 でも、滅多に行けないので、高い席に行けば良かった。 誘ってくれた女性がいたのに、その人を指定席までエスコートしただけで、100円の立ち見席に戻ってしまった私。 オペラの途中で帰ってしまったことも今となっては悔やまれます。

、 |

|

|

|

| 2019年7月 |

| 8 ヴィヴァルディー |

バロック時代

ヴィヴァルディーです。

四季が有名なので聞いたことが無い人はいないだろう、でも、曲の説明を聞いてから聴くとヴィヴァルディーの凄さがわかりました。

春夏秋冬、それぞれだい3楽章まであるそうで、そんなに長いとは思っていませんでしたが、

春、花が咲き小鳥たちが楽しげに歌う、妖精と羊飼いたちは踊る、 とか

夏 焼け付く太陽に人も家畜も活気を失う、稲妻の雷鳴とか

秋 村人は歌と踊りで収穫の喜びを祝う、宴の後人々は眠りに誘う とか

冬 冷たい雪と風に、絶え間なく足踏みをしても歯の根が合わない、暖炉で幸福な日々がすぎ、やがて春へと続く

などなど、これを知って曲を聴くと確かに、確かに、です。そんな感じがします。 皆さんも聴いてみてください。 四季ってこんなに情緒的なのだ、ヴィヴァルディーはすごい、と感じると思いますよ。

さて、私とヴィヴァルディーの思い出はというと、あるんです。20代の頃です。

ヴィヴァルディーのギターと弦楽のための協奏曲(コンチェルト) ニ長調という曲があります。

コンチェルトですから、私一人では弾けないのですが、知り合いのヴァイオリンをやっていた医師が、自宅に20人ぐらい入れる練習場所(まるでホール)を持っていて、そこで仲間たち20名ほどで、ミニオーケストラほどの規模で演奏をしていました。 多分医師会の楽団でしょう。 そこで、このニ長調を弾かせてもらえることになって、演奏させてもらいました。

コンチェルトですから私が主役です。 私の演奏に合わせてたくさんのヴァイオリンやチェロなどが演奏してくれる。 いやはや気分は最高でしたが、 一回だけでした。

というのも、私は失敗できないので、ゆっくり弾いたのです。 第二楽章などヴァイオリンはほとんどボーイングばかりのところなのですが、そのボーイングをゆっくり、それこそ弓が止まるかどうかほどの速度で弾かなければならなかったようで、とても疲れたそうです。 それで、一回で終わったのですが、コンチェルトをやれる機会などプロでもあまりありません。 オーケストラが必要だからです。

ですから、これは一生に一度の大チャンスでした。 が、録音機は持っていなかったり、カメラでも写していない、ですから何も記録は残ていません。 知っているのはその医師の先生達だけでした。 でも、よくヴィヴァルディーのニ長調が弾けたなと、今思ったのでした。

そして、楽譜を出してみたら、案外易しいのです。 というかべらぼう難しい部分はほとんどありません。 だから演奏できたのだということがわかりました・

たくさんの先生方ありがとうございました。

、 |

|

|

|